【2025年10月法改正】従業員から妊娠報告を受けたら?事業主が今すぐ知るべき初期対応を解説!

はじめに:頻繁な法改正に戸惑っていませんか?

近年、働き方改革の流れを受け、育児・介護休業法は頻繁に改正されています。

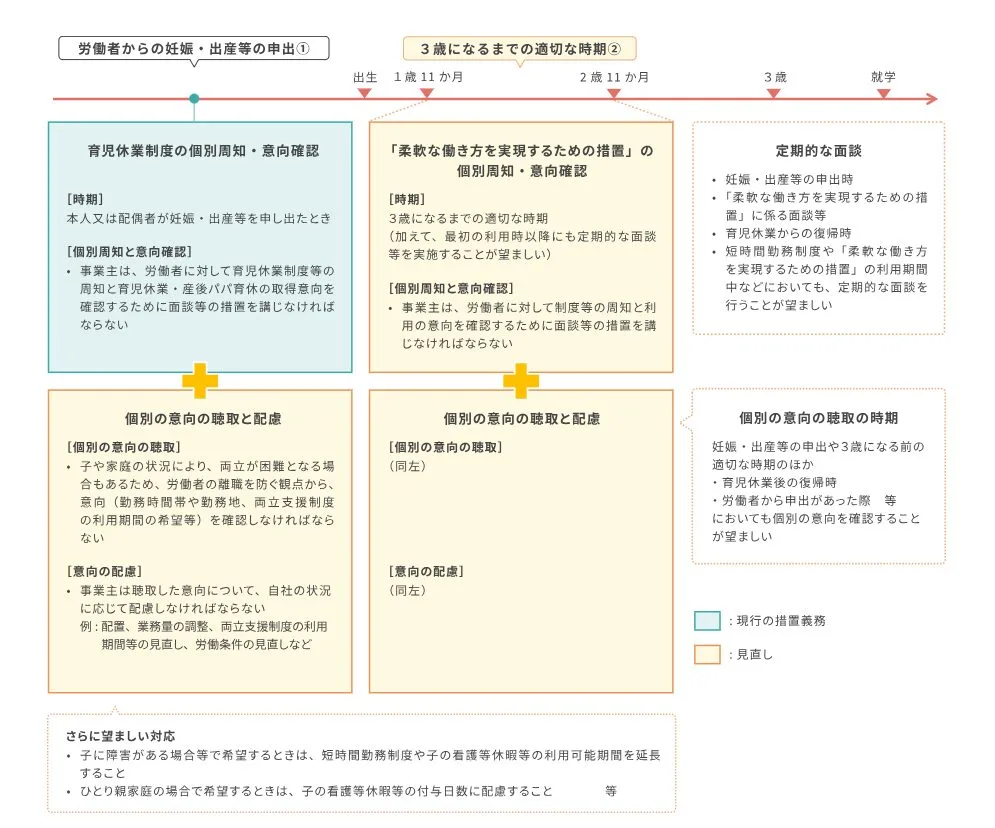

そして2025年10月からは、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」や「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が義務化されることになりました。

「また新しい義務が増えるのか…」「具体的に何をすればいいのだろう?」と、戸惑いや不安を感じている中小企業の経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。

特に、従業員から初めて妊娠の報告を受けたとき、祝福の気持ちとともに「さて、何から手をつければいいんだっけ?」と慌ててしまうケースは少なくありません。

しかし、この最初の対応が、従業員の安心感やその後の円滑な手続き、そして何より信頼関係の構築に非常に重要なのです。

そこで今回は、2025年10月の法改正のポイントも踏まえながら、従業員から妊娠したという報告を受けた際に事業主が「まず何をすべきか」を、具体的なステップに沿って分かりやすく解説します。

妊娠報告を受けたら、まずやるべき4つのステップ

従業員から妊娠の報告を受けたら、以下の4つのステップで対応を進めましょう。何よりもまず、「おめでとうございます」という祝福の言葉と、従業員の体調を気遣う言葉を伝えましょう。デリケートな時期でもあるため、本人のプライバシーに配慮し、他の従業員に伝える範囲やタイミングは本人の意向を必ず確認してください。

また、つわりなどで体調が優れない場合に利用できる制度(時差出勤、休憩時間の延長、業務内容の軽減など)があることを伝え、安心して働ける環境を整えることが大切です。

ステップ1:祝福と体調への配慮を伝える

何よりもまず、「おめでとうございます」という祝福の言葉と、従業員の体調を気遣う言葉を伝えましょう。

デリケートな時期でもあるため、本人のプライバシーに配慮し、他の従業員に伝える範囲やタイミングは本人の意向を必ず確認してください。

また、つわりなどで体調が優れない場合に利用できる制度(時差出勤、休憩時間の延長、業務内容の軽減など)があることを伝え、安心して働ける環境を整えることが大切です。

ステップ2:今後の働き方に関する意向のヒアリング(個別周知・意向確認)

次に、従業員本人と面談の機会を設け、今後の働き方に関する意向をヒアリングします。

これが2025年10月から義務化される「個別の意向聴取」の中心部分です。

厚生労働省の資料でも、妊娠・出産から3歳になるまでの間に、段階的に意向を確認していくことが示されています。

▶参考:厚生労働省育児休業制度特設サイト

この最初のヒアリングを円滑に進め、かつ法改正の要件を満たした記録として残すために、

『妊娠・出産等申出時個別周知・意向確認書』

『妊娠・出産等申出時個別の意向聴取書』

といった様式を活用するのが非常に有効です。

この書類を用いて、制度の説明と意向の確認を同時に行います。

この段階で大切なのは、会社として決めつけるのではなく、あくまで従業員の意向を確認する姿勢です。

「産休・育休は当然取るよね?」といった前提での話は避け、まずは本人がどうしたいと考えているのかを丁寧に聴き取りましょう。

具体的には、以下の項目について情報提供を行い、その上で意向を確認します。

- 育児休業、産後パパ育休に関する制度(取得要件、期間、給付など)

- 休業の申出先、申出期限

- 育児休業期間中の社会保険料の免除について

- その他、会社独自の支援制度など

これらの情報を一覧にした『個別周知・意向確認書』などの資料を準備し、従業員に渡しながら説明すると、より丁寧で分かりやすくなります。

ステップ3:産休・育休の具体的な手続き

ステップ2のヒアリングを経て、従業員の休業取得の意向が固まったら、具体的な申請手続きに進みます。

従業員には「産前産後休業申出書」や「育児休業申出書」を提出してもらいましょう。

会社はそれを受理した後、「産前産後休業・育児休業等取扱通知書」を交付し、休業期間や待遇について正式に通知します。

これにより、従業員は安心して休業に入ることができます。

ステップ4:業務の引継ぎと情報共有

休業期間中の業務が滞らないよう、計画的に引継ぎを進めます。

誰が、いつまでに、何を、誰に引き継ぐのかを明確にし、リスト化するとスムーズです。

休業に入る従業員の負担が大きくなりすぎないよう、上司や同僚が協力して進める体制を整えましょう。

また、休業中も社会保険手続きなどで連絡を取る機会があるため、緊急連絡先や連絡を取りやすい時間帯などを確認しておくと安心です。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 書類が多くて、どの順番で渡せばいいか分かりません。

A1. ごもっともな疑問です。手続きの順番は以下の流れを基本と考えてください。

- 【ヒアリング段階】個別周知・意向確認書、意向聴取書:まず妊娠報告を受けたら、この書類を使って制度説明と意向確認の面談を行います。

- 【申請段階】産前産後休業・育児休業申出書:ヒアリング後、休業期間などが固まったら、従業員本人から正式に提出してもらいます。

- 【通知段階】休業取扱通知書:会社として申出を承認したことを、この書類で従業員に正式に通知します。

まずは「①意向確認」、次に「②正式な申請」、最後に「③会社からの通知」と覚えるとスムーズです。

Q2.「3歳になるまでの適切な時期」にも意向確認が必要と聞きましたが、具体的にいつ頃ですか?

A2. はい、育児休業から復帰した従業員に対して、お子さんが3歳になるまでの適切な時期に、再度今後の働き方に関する意向を確認する必要があります。

これは、3歳以降の働き方を事前にすり合わせるために設けられているものです。

厚生労働省の資料によると、この意向確認の周知・確認を行う時期は「労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)」とされています。

つまり、お子さんが2歳になってから3歳になるまでの間に、会社は「3歳以降も利用できる両立支援制度」などを従業員に改めて周知し、意向を確認する必要がある、ということです。

3歳の誕生日を迎える直前で慌てないよう、余裕を持ったスケジュールで面談を設定すると良いでしょう。

Q3. パパの育休取得についても、何か対応が必要ですか?

A3. はい、必要です。

今回の法改正では、本人または配偶者が妊娠・出産した旨を申し出た全ての従業員(男女問わず)に対して、個別の制度周知と意向確認が義務化されます。

男性従業員から「妻が妊娠しました」という報告があった場合も、産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業制度について説明し、取得意向を確認する必要があります。

まとめ:丁寧な初期対応が、信頼関係を築く第一歩

今回は、従業員から妊娠報告を受けた際の初期対応について、2025年10月の法改正のポイントを交えて解説しました。

頻繁な法改正に戸惑うこともあるかと存じますが、重要なのは従業員一人ひとりに寄り添い、安心して働き続けられる環境を整えることです。

特に、妊娠報告後の最初の対応は、従業員の会社に対する信頼感を大きく左右します。

今回ご紹介したステップや書類を参考に、ぜひ丁寧な対応を心がけてみてください。

社労士事務所ぽけっとでは、育児・介護休業法に関する規程の改定や、従業員への説明、各種手続きの代行など、企業様の実情に合わせたサポートを行っております。

何かご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

【免責事項】

本記事は、掲載時点の法令や情報に基づき作成しております。法改正等により内容が変更となる可能性がありますので、ご了承ください。また、個別の事案については、必ず専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。