副業・兼業は当たり前の時代!2か所以上で働く従業員の社会保険、手続きはどうなる?

「働き方改革」という言葉が浸透し、副業や兼業(ダブルワーク)を認める会社が増えてきました。

従業員のスキルアップや収入増に繋がる一方、人事や労務の担当者様にとっては、社会保険の手続きという新たな課題が生まれます。

特に、複数の勤務先で社会保険の加入条件を満たす従業員がいる場合、

「手続きはどうすればいいの?」

「保険料の計算は?」

「そもそも、どの会社で加入するの?」

といった疑問が次々と湧いてくるのではないでしょうか。

この手続きは「二以上事業所勤務届」といい、少し複雑な仕組みになっています。

しかし、ご安心ください。

この記事では、二以上事業所勤務の社会保険手続きについて、該当するケースから具体的な手続きの流れ、保険料の決まり方、そして年に一度の算定基礎届まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。

担当者様が自信を持って対応できるよう、分かりやすくご説明しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

まず確認!手続きが必要になるのはどんな人?

そもそも、今回の手続きが必要になるのは、どのような働き方をしている従業員なのでしょうか。

それは、2つ以上の会社(事業所)で働き、それぞれの勤務先で健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たしている方です。

社会保険の基本的な加入条件

- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上であること。

(※従業員数51人以上の企業など、特定の条件を満たす場合は、上記に満たなくても加入対象となる場合があります。)

例えば、以下のようなケースが該当します。

- ケース1

A社で正社員として働きながら、B社でも週20時間以上の契約で働いている。 - ケース2

2つの会社でそれぞれ役員を務めており、両社から役員報酬を得ている。

(※役員の場合、非常勤で経営にほとんど関与しておらず、報酬が労働の対価と見なされない場合などは、社会保険の加入対象外となることがあります。加入の要否は勤務の実態に基づいて判断されます。) - ケース3

C社とD社でパートタイマーとして働いているが、どちらの労働時間・日数も正社員の4分の3以上ある。

このように、複数の勤務先での労働時間や日数が、それぞれ社会保険の加入条件を満たす場合に、「二以上事業所勤務」の手続きが必要になります。

【補足】雇用保険はどうなるの?

ここで解説している「二以上事業所勤務」の手続きは、健康保険と厚生年金保険(社会保険)に関するものです。

では、雇用保険はどうなるのでしょうか?

雇用保険は、社会保険とはルールが異なり、同時に2つ以上の会社で加入することはできません。

従業員は、最も多くの賃金を受け取っている「主たる賃金を受ける事業所」でのみ、雇用保険の被保険者となります。

そのため、副業・兼業をしている従業員についても、メインの勤務先(主たる賃金を受ける事業所)でのみ雇用保険の手続きを行い、保険料を納めることになります。

もう一方の会社では、雇用保険の加入手続きは不要です。

手続きのキホン:「所属選択・二以上事業所勤務届」

対象となる従業員がいる場合、年金事務所(または健康保険組合)へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を提出する必要があります。

この手続きの最も重要なポイントは、従業員自身が、主にどの会社の社会保険に加入するかを選ぶという点です。

ここで登場するのが「選択事業所」と「非選択事業所」という考え方です。

- 選択事業所

従業員がメインとして選んだ事業所のこと。マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」には、この選択事業所の保険者情報が紐づけられます。また、社会保険に関する手続きの主な窓口となります。 - 非選択事業所

選択事業所以外の、もう一方(または複数)の事業所のこと。

従業員は、生活の本拠となる事業所や、給与が多い方の事業所など、合理的な理由に基づいてどちらか一方を選択します。

会社側が強制的に決めることはできません。

従業員がどちらの事業所を選択するかを決めたら、「所属選択・二以上事業所勤務届」の作成を進めます。

この届は、原則として従業員本人が提出しますが、手続きが複雑なため、多くの場合、選択した事業所の担当者様が作成をサポートします。

届出用紙には、非選択事業所の情報(事業所名、所在地など)も記入し、従業員本人が署名します。

その後、選択事業所の事業主による証明を受けた上で、選択事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出することになります。

一番知りたい!社会保険料はどうやって決まるの?

「手続きのことは分かったけど、保険料はどうなるの?」というのが、一番気になるところですよね。

保険料の決まり方は、次の2ステップで進みます。

- すべての給与を「合算」して標準報酬月額を決める

- 決まった保険料を各社の給与額に応じて「按分」する

ステップ1:給与の「合算」

まず、年金事務所が、選択事業所と非選択事業所の両方から支払われる給与(報酬月額)をすべて合算します。

そして、その合計額を基に、社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を決定します。

例えば、

- A社(選択事業所)の給与:30万円

- B社(非選択事業所)の給与:20万円

この場合、合計の50万円を基に標準報酬月額が決定されます。

仮に標準報酬月額が50万円だとすると、それに対応する保険料が、この従業員が支払うべき社会保険料の総額となります。

ステップ2:保険料の「按分」

次に、決定した保険料の総額を、それぞれの会社の給与額の割合に応じて分け合います。

これを「按分(あんぶん)」といいます。

先ほどの例で見てみましょう。

- A社の給与:30万円

- B社の給与:20万円

- 給与の合計:50万円

この場合、保険料の負担割合はA社が5分の3、B社が5分の2となります。

年金事務所がこの按分計算を行い、それぞれの事業所が負担すべき保険料額を決定し、通知してくれます。

各事業所は、その通知された金額を、毎月の給与から控除し、納付することになります。

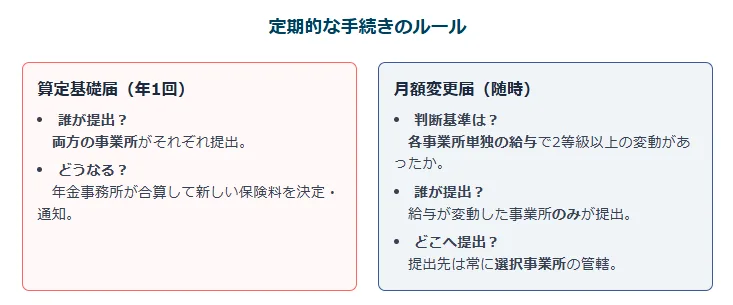

「算定基礎届」や「月額変更届」はどうなるの?

年に一度の「算定基礎届」や、給与が大幅に変わった際の「月額変更届(月変)」。

二以上事業所勤務者の場合、これらの手続きも少し特別です。

算定基礎届(定時決定)

毎年7月に行う算定基礎届は、選択事業所・非選択事業所の両方で、それぞれ提出が必要です。

各事業所が4月・5月・6月に支払った給与額を基に算定基礎届を提出すると、年金事務所がそれらの情報を合算し、新しい標準報酬月額を決定(定時決定)します。

そして、按分計算した新しい保険料額を各事業所に通知します。

月額変更届(随時改定)

月額変更届のルールは、特に注意が必要です。

二以上事業所勤務者の場合、月額変更の対象となるかどうかは、それぞれの事業所ごとに判断します。

合算した給与額ではなく、固定的賃金に変動があった事業所単独の給与で、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に、その事業所が月額変更届を提出する必要があります。

例えば、A社(選択事業所)で昇給があり、A社の給与だけで2等級以上の変動が生じた場合、A社が月額変更届を提出します。

このとき、B社(非選択事業所)の給与に変動がなくても、手続きが必要です。

届出を提出するのは、給与が変動した事業所ですが、提出先は選択事業所を管轄する年金事務所となります。

届出後、年金事務所が改めて両社の給与を合算し、新しい標準報酬月額と、各社が負担する保険料を再計算して通知してくれます。

【まとめ】複雑な手続きは専門家にお任せください

今回は、二以上事業所に勤務する従業員の社会保険手続きについて解説しました。

- 対象者: 2つ以上の勤務先で社会保険の加入条件を満たす従業員

- 手続き: 従業員が「選択事業所」を決め、「二以上事業所勤務届」を提出する

- 保険料: 全事業所の給与を「合算」して保険料を決定し、給与額に応じて「按分」して納付する

- 算定・月変: 通常とは異なる対応が必要になるため注意

働き方の多様化は、今後ますます進んでいくことが予想されます。

それに伴い、労務管理も複雑化していきます。

「うちの会社のこのケースは、どうなんだろう?」

「手続きに漏れがないか心配…」

「給与計算や保険料の管理が大変…」

もし少しでも不安を感じたら、私たち社会保険労務士にご相談ください。

専門家の視点から、正確かつスムーズな手続きをサポートし、企業のリスク管理と担当者様の負担軽減をお手伝いします。

社労士事務所ぽけっとは、中小企業の皆様に寄り添うパートナーです。どうぞお気軽にお問い合わせください。

【免責事項】

当ブログ記事は、掲載時点での情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しております。法改正や個別具体的な事情により、取り扱いが異なる場合がございます。実際の業務に適用される際には、必ず最新の情報を確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。当記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。