【社労士が解説】離職票のマイナポータル送付で業務改善!電子申請は専門家にお任せ

「社員が退職することになったけど、離職票の手続きって結構手間がかかるんだよな…」 「郵送だと時間もかかるし、ちゃんと届いたか心配…」

従業員の退職に伴う手続き、特に「離職票」の発行と送付は、多くの事業者様にとって、時間とコストがかかる悩みの種ではないでしょうか? 大切な書類ですから、ミスなく、迅速に、そして確実に届けたいですよね。

そんな事業者様に朗報です!

「でも、電子申請って難しそう…」「そもそもやり方が分からない…」

ご安心ください! 私たち社会保険労務士(社労士)は、まさにこうした電子申請手続きの専門家です。

当事務所では、もちろんこの新しい離職票の電子申請・マイナポータル送付にも対応しております。

今回は、この画期的な新サービスについて、事業者様向けに分かりやすく、そして導入のメリットや注意点などを詳しく解説していきます。人事労務担当者様はもちろん、経営者の皆様も、ぜひ最後までお読みいただき、自社の業務効率化にお役立てください。

そもそも「離職票」とは? なぜ重要なのか?

すでにご存知の方も多いと思いますが、改めて「離職票(雇用保険被保険者離職票)」についておさらいしましょう。

離職票は、従業員が退職した際に、ハローワークが発行する書類です。退職者が失業手当(基本手当)の給付を受けるために必要となる、非常に重要な書類です。

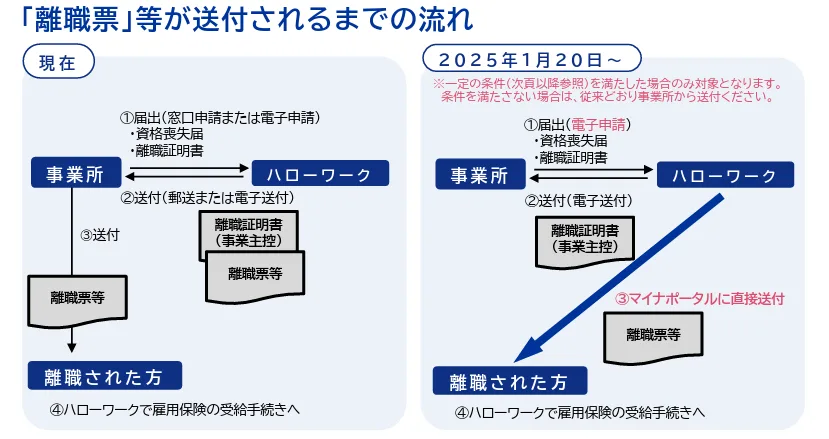

これまでは、

- 事業主がハローワークへ「離職証明書」を提出する。

- ハローワークが内容を確認し、「離職票-1」と「離職票-2」を発行する。

- ハローワークから事業主へ離職票が交付される。

- 事業主が退職者へ離職票を郵送または手渡しする。

という流れが一般的でした。特に、4の「退職者への送付」は、郵送コストや封入作業の手間、そして「ちゃんと届いただろうか?」という心理的な負担も少なからずあったのではないでしょうか。

新サービス!離職票がマイナポータルへ直接届く仕組み

今回ご紹介する新サービスは、このプロセスを大きく変えるものです。具体的には、以下の流れで離職票が退職者のマイナポータルへ届きます。

- 事業主が電子申請で「離職証明書」を提出する。

- ハローワークが内容を確認し、離職票の情報を電子データ化する。

- ハローワークが退職者のマイナポータルへ直接、離職票の電子データを送付する。

- 退職者は自身のマイナポータルにログインし、離職票の内容を確認・ダウンロードできる。

この仕組みにより、事業主はハローワークから紙の離職票を受け取り、それを退職者へ送付するという物理的な作業が不要になります。

事業者にとってのメリットは?業務効率化だけじゃない!

この新サービスを導入することで、事業者様には以下のようなメリットが期待できます。

- 圧倒的な業務効率化:

- 離職票の印刷、封入、宛名書き、郵送といった一連の作業が不要になります。

- 郵送コスト(切手代、封筒代など)も削減できます。

- 担当者の作業時間を大幅に短縮し、他のコア業務に集中できます。

- 迅速な手続き:

- 郵送にかかる日数がなくなるため、退職者はより早く離職票を受け取ることができます。

- 退職後の手続きがスムーズに進むことは、円満な退職にも繋がります。

- ペーパーレス化の推進:

- 紙の書類を扱わないため、保管スペースの削減や管理の手間軽減に繋がります。

- 環境負荷の低減にも貢献できます。

- 送付ミスの防止:

- 郵送事故(紛失、遅延、宛先間違いなど)のリスクがなくなります。

- 確実に退職者のマイナポータルへ届けることができます。

- 企業イメージの向上:

- 先進的なデジタル手続きを導入している企業として、従業員や社会からの評価向上が期待できます。

- 退職者に対しても、最後まで丁寧でスムーズな対応を提供できます。

退職者にとってもメリットがたくさん!

このサービスは、事業者様だけでなく、退職者にとっても多くのメリットがあります。

- 受け取りが早い: 郵送を待つ必要がなく、ハローワークでの処理後すぐにマイナポータルで確認できます。

- いつでもどこでも確認可能: スマートフォンやパソコンがあれば、時間や場所を選ばずに離職票の内容を確認・ダウンロードできます。

- 紛失リスクがない: 紙で受け取ると紛失の心配がありますが、マイナポータルならその心配がありません。

- 失業手当の申請がスムーズに: 離職票を早く入手できることで、失業手当の申請手続きもスムーズに進めやすくなります。

どうやって利用するの?導入に向けたステップ

この便利なサービスを利用するためには、準備が必要です。自社で行うことも可能ですが、確実かつスムーズに進めるなら、専門家である社労士への依頼が最も効率的です。

e-Gov(イーガブ)による電子申請の準備

- 電子申請にはGビズIDの取得や、対応ソフトの導入などが必要です。初めての場合、少し戸惑うかもしれません。

- → 当事務所にご依頼いただければ、これらの準備段階からサポート、または申請業務自体を代行いたします!

「手続きがよく分からない」「担当者がいない」「コア業務に集中したい」 そんな事業者様は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。面倒な手続きは専門家に任せて、貴社は本来の事業に集中しませんか?

注意点と今後の展望

非常に便利なサービスですが、いくつか注意点もあります。

- マイナポータル未利用者への対応: 全ての退職者がマイナポータルを利用しているとは限りません。利用できない退職者へは、従来通り紙での交付が必要です。当面は、紙と電子の二つの方法に対応できる準備をしておくと安心です。

- 社内プロセスの見直し: 新しい手続きに合わせて、社内の退職手続きフローや担当者の役割分担を見直す必要があるかもしれません。

今後、行政手続きのデジタル化はさらに加速します。今のうちから電子申請に対応できる体制を整えておくことは、企業の競争力維持にも繋がります。

【まとめ】一歩先の労務管理へ

離職票のマイナポータルへの直接送付サービスは、業務効率化、コスト削減、迅速化など、多くのメリットをもたらします。

しかし、その導入や運用には、電子申請の知識や、法的な注意点への理解が必要です。

「難しそうだな…」「自社でやるのは不安だ…」

そう感じられたら、ぜひ私たち社会保険労務士にご相談ください。

当事務所では、離職票の電子申請・マイナポータル送付をはじめ、雇用保険、社会保険に関するあらゆる電子申請手続きを代行・サポートしております。

- 面倒な手続きから解放されたい

- 正確かつ迅速に処理したい

- 法改正にもしっかり対応したい

- 労務管理全般について相談したい

このようなご要望にお応えします。